書道の師範資格は所属団体や社中が其々の基準を設けて与える民間資格です。

統一された師範資格の基準はありません。

当然、其々の団体や社中によって技量の差はあると思われます。

では一般的にどれくらいの技量があれば師範として恥ずかしくないのでしょうか?

古典の能書家がある程度は分かり、臨書のお手本が書ける

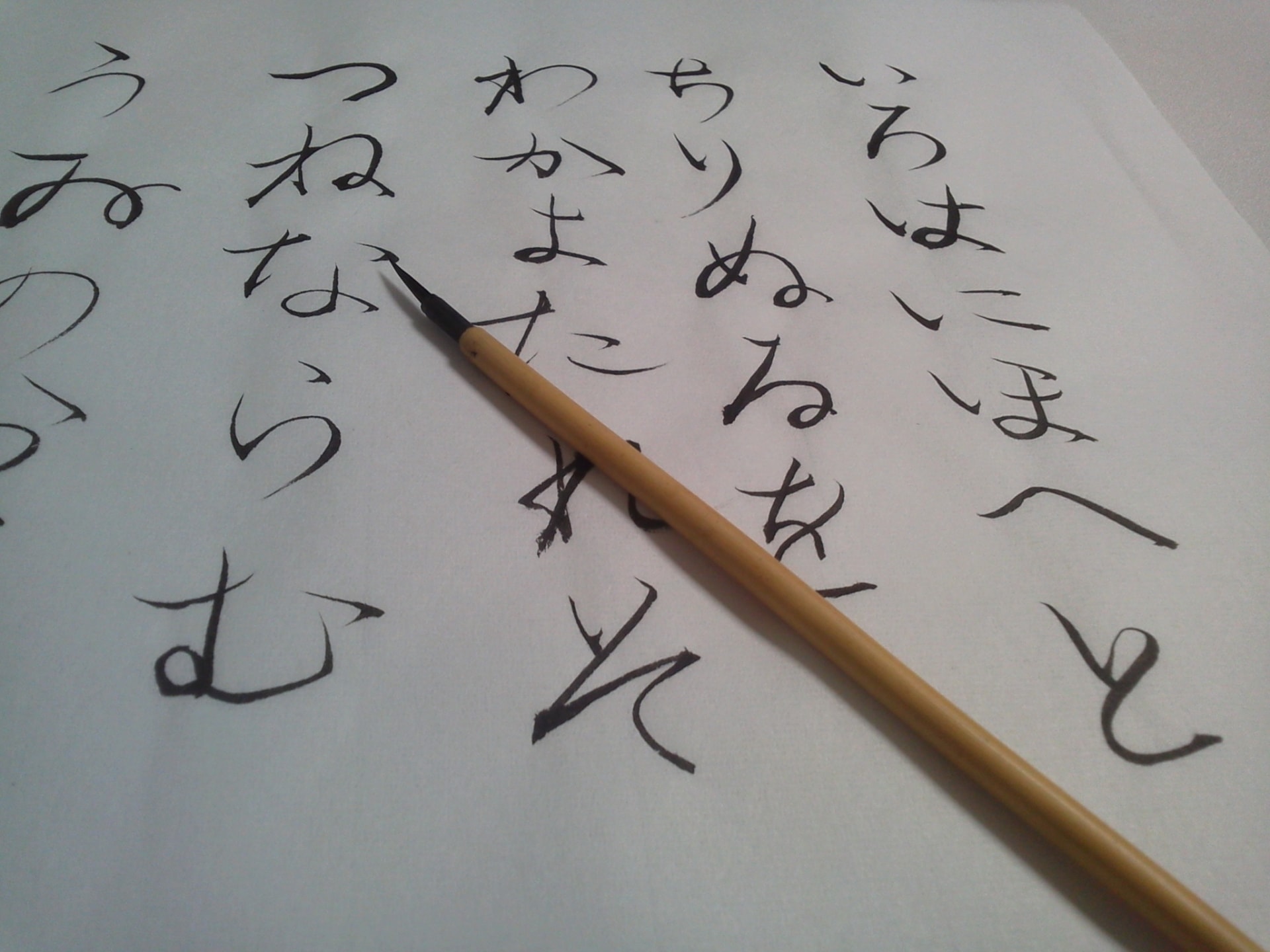

書道では古典を真似る臨書と言うお稽古が不可欠です。

臨書のお稽古を疎かにしている団体や社中はありません。

書道を習いに来る生徒さんの技量は様々です。

生徒さんによっては書道の経験のある人や全く経験の無い人もいます。

同じようにお稽古を始めても上達の速度も違います。

また行書をお稽古したいとか、かな書をお稽古したいなど生徒さん自身で目的のある人もいます。

様々な生徒さんにどのようなお稽古が必要なのか上達に合わせて臨書する古典を選ぶ力を持っていないとならないす。

漢字でもかな書でも学ぶべき古典はたくさんありますが、其々に特徴も違います。

当然、師範として教える限りは特徴を捉えた臨書のお手本が書ける必要があり、どれくらい書けるかで師範の技量が分かるというものです。

作品を創り、創作指導が出来る

一般の書道教室で教えているのは書道では無くお習字です。

文字の形を整えて綺麗に書くだけでは書道では無くお習字になってしまいます。

書道とはそこから発展して自分の意図を表現し、作品として観せることの出来るのが書なのです。

漢字であれば何を基に言葉や文字を選び書くのか、どのような構成にするか。

かな書であれば和歌や俳句を選んだり、考えたりの後にはどの文字を使うか、また変体仮名や漢字を何処で使うかなどを考え、全体の構成を決めます。

文字の大きさや配置、墨の潤渇にも気を配らなくてはなりません。

様々な辞書と首っ引きの状態の時も多々あります。

簡単そうに感じるかもしれませが作品を創ってみるとどれくらい大変な事か分かりますし、作品を観る力も養われます。

生徒さんの中には作品を創り書法展にも出品、入選を目標にしている人もいますので作品創りの指導が出来なくては困ります。

書道の師範と名乗るのであれば作品を創れる、指導出来る技量は欲しいものです。

まとめ

書道の師範資格に明確な基準が無い以上どれくらいの技量があれば良いのかも定かではありません。

師範を取得したばかりでは上記の技量は些か難しいかも知れません。

書道は生涯、学び稽古し続けるものであり資格を取って終わりがありません。

どんなに著名な書家であっても完璧に満足出来る作品は中々創る事は難しく、日々研鑽を重ねています。

寧ろ、師範資格を持って始めて様々な事に気付くと言えます。